L’oubli du risque industriel

La brutalité de la Covid-19 a effacé de nos mémoires tout ce qui ne lui est pas directement relié, les politiques nationaux et strasbourgeois l’ont bien compris et en jouent.

Pourtant il n’y a pas si longtemps a eu lieu un accident industriel dramatique, celui de Lubrizol à Rouen, accident pour lequel les enquêtes parlementaire et sénatoriale ont révélé de criants manquements dans la surveillance des installations classées.

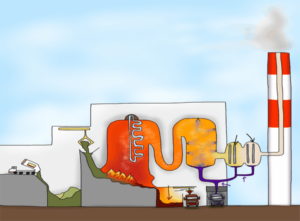

Ces installations industrielles à haut risque dont certaines sont classées Seveso du nom de la catastrophe italienne survenue en 1976, sont nombreuses à Strasbourg par exemple au port du Rhin ou au port au pétrole de la Robertsau.

Les strasbourgeois adorent fouler les herbes de la forêt de la Robertsau, et tous, lorsque nous nous y promenons, nous choisissons de ne plus regarder les signalisations à l’entrée de ces forêts, qui nous rappellent que si la sirène retentit il faut fuir loin et de toute urgence.

Avec 8 sites Seveso dont 7 à seuils hauts (c’est à dire à haut risque), Strasbourg est cerné par ces usines qui, en plus du risque d’accident, contribuent à polluer l’air et les nappes phréatiques. En témoignent les nombreuses fuites d’hydrocarbures régulièrement dénoncées par les habitants de la Robertsau pour ne citer qu’eux.

Ces dernières années et derniers mois plusieurs incendies heureusement rapidement maîtrisés ont eu lieu dans des installations classées du port du Rhin et nous ne sommes pas passés loin d’un Lubrizol strasbourgeois.

Des contrôles de plus en plus rares

Grand absent des débats sur les municipales, le risque industriel à Strasbourg devrait pourtant être au premier plan tant les alertes à Strasbourg ou ailleurs en France se sont multipliées et que parallèlement les contrôles se font de plus en plus rares. En effet, outre le risque d’accident, ces installations classées bénéficient de nombreuses dérogations tels que le régime de l’autosurveillance, régime qui autorise les gros pollueurs à déclarer eux-mêmes leurs émissions…

Et si les contrôles préfectoraux ont le mérite d’exister, ils se font rares, au mieux une fois tous les 5 ans et ils ont baissé de 36% en 10 ans.

En tant qu’experts, notre collectif Air-Santé-Climat (dont Strasbourg Respire fait partie) avait alerté dans une tribune au Monde – ainsi que lors de notre audition par l’enquête parlementaire – sur les dangereuses dérives des installations classées.

Le chantage à l’emploi

Ce laxisme des autorités de surveillance risque de s’accentuer après la période de l’après Covid, comme c’est déjà le cas en Suisse, où, sous prétexte de relancer l’économie, les entreprises polluantes ont déjà obtenu des dérogations et le droit à polluer plus.

Récemment, le rapport sénatorial sur l’accident de Lubrizol parle même « d’indulgence des pouvoirs publics vis-à-vis des industries et de manque cruel de culture du risque industriel en France. »

Ne rêvons pas, à Strasbourg, le risque d’un tel accident existe et il est loin d’être négligeable.

Strasbourg ne sera une capitale européenne du XXIe siècle que lorsqu’elle ne sera plus une ville à haut risque industriel. Il y a donc urgence à planifier une stratégie de sortie pour ces industries à risques. La plupart des candidats aux municipales maintiendront Strasbourg dans l’ère industrielle en agitant le chantage à l’emploi.

Mais posons-nous cette question : qu’est-ce qui fait l’attractivité d’une ville ? Qui parmi nous irait demain habiter à Rouen ?

Dr Thomas Bourdrel

au nom du Collectif Strasbourg Respire et Air-Santé-Climat

Paru dans Rue89strasbourg le 23 juin 2020